Plus d’égalité et de diversité dans nos médias : ça passe (aussi) par vous !

Ces dernières années, nos médias deviennent plus égalitaires, plus diversifiés, plus intersectionnels. Vous ne connaissez pas encore ces termes ou vous n’êtes pas certain·e·s de ce qu’ils recouvrent ?

Studentalia est là pour vous aider à apprivoiser et comprendre les questions d’égalité et de diversité pour que vous puissiez ensuite les appliquer à votre pratique journalistique. Et si nous changions les médias ?

Studentalia est composé de trois pôles d’actions complémentaires : s’informer, s’entraîner, s’outiller. Vous pouvez suivre ce parcours dans l’ordre, mais rien n’est obligatoire. Vous pouvez apprendre, lire, faire, défaire, questionner et améliorer vos productions journalistiques et vos connaissances en matière d’égalité et de diversité autant de fois que vous le souhaitez.

Pourquoi viser plus d’égalité et de diversité dans nos rédactions et nos productions journalistiques ?

Parce que nos médias reflètent la société autant qu’ils la construisent. Or, les femmes, les personnes issues de la diversité d’origine, les personnes LGBTQIA+, les personnes en situation de handicap, les personnes issues de différentes classes sociales et d’âges différents, sont autant de catégories qui constituent notre société mais qui ne se (re)trouvent pas dans nos médias.

L’enjeu est important : il est de la responsabilité sociale des médias de représenter une image complète – à tout le moins non biaisée – des différentes catégories qui constituent notre société. Mettre de côté toutes ces catégories de personnes crée alors des angles morts dans l’information.

Avoir accès à d’autres profils et d’autres points de vue, c’est avoir accès à une actualité plus complète, et donc, à une représentation plus juste de notre société.

Ensemble, améliorons la qualité de l’information

Découvrez les vidéos

Sur la page M’informer, n’hésitez pas à visionner nos deux vidéos explicatives, de bonnes ressources qui résument ces problématiques.

Compter pour faire compter

Une partie du travail de journaliste consiste à traquer les faits, déterrer les chiffres, analyser les statistiques. Et lorsque l’on parle d’égalité et de diversité, les chiffres sont particulièrement importants.

« Compter, cela fait preuve, compter, cela fait système. Cela montre qu’il ne s’agit pas de faits isolés, mais bel et bien d’une tendance lourde. »

Lauren Bastide, Présentes (2020, p.139)

Pourquoi ? Parce qu’ils permettent de visibiliser, de prendre en compte les personnes qui composent – ou non – nos rédactions, ainsi que les contenus médiatiques. Mesurer permet d’éveiller les consciences, de structurer le débat, de comparer dans le temps et l’espace. Le tout à des fins de changement. Alors, comptons !

« Nous utilisons les statistiques non pour essayer de quantifier les blessures, mais pour simplement convaincre le monde qu’elles existent bel et bien. Ces statistiques ne sont pas des abstractions. »

Andrea Dworkin, Souvenez-vous, résistez, ne cédez pas (1983)

Chiffres et graphiques

Note méthodologique : les études de l’AJP concernent les productions journalistiques de la presse quotidienne francophone, à travers une analyse de six quotidiens (Le Soir, La Libre Belgique, La Dernière Heure/Les Sports+, L’Écho, La Meuse et L‘Avenir), selon cinq axes représentatifs de la diversité et de l’égalité : le genre, l’origine, l’âge, la catégorie socioprofessionnelle (CSP) et le handicap. Au total et sur les périodes couvertes par ces quatre études (parus respectivement en 2024, 2019, 2015 et 2011), ce sont pas moins de 7 286 articles et 52 856 intervenant·e·s qui ont été analysé·e·s.

Pour une analyse chiffrée des questions de genre et de diversité dans les médias audiovisuels, consultez les baromètres du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.

Légèrement plus présentes dans les « hard news » (Politique, Économie) et en tant qu’expertes, les femmes restent toutefois minoritaires dans la presse quotidienne.

Si nous avons décidé de faire apparaître (aussi) les chiffres des contenus « hors sport », c’est parce que les pages sportives sont encore principalement le terrain de jeu des hommes. Dans l’information sportive en 2022, seulement 1 intervenant·e sur 10 est une femme. Le Sport pèse lourd dans la balance !

Si l’on retire les contenus sportifs de l’analyse, la présence des femmes est en réalité en progression au fil des années. Ce n’est pas encore suffisant, mais c’est un mieux ! Pour rappel, les femmes représentent 51% de la population belge en 2022.

La part des personnes issues de la diversité d’origine est en baisse depuis notre étude de 2013-2014. La diversité d’origine se manifeste surtout dans l’information internationale (35%) et les rubriques Justice (53%) et Sport (31%).

Par ailleurs, les rôles médiatiques « prestigieux » et valorisés sont majoritairement occupés par des personnes perçues comme blanches. On retrouve peu de porte-paroles (15%) et d’expert·e·s (12%) issu·e·s de la diversité d’origine. La diversification du rôle d’expert est toutefois en progression et doit être soutenue, appuyée et rendue possible grâce aux futur·e·s journalistes.

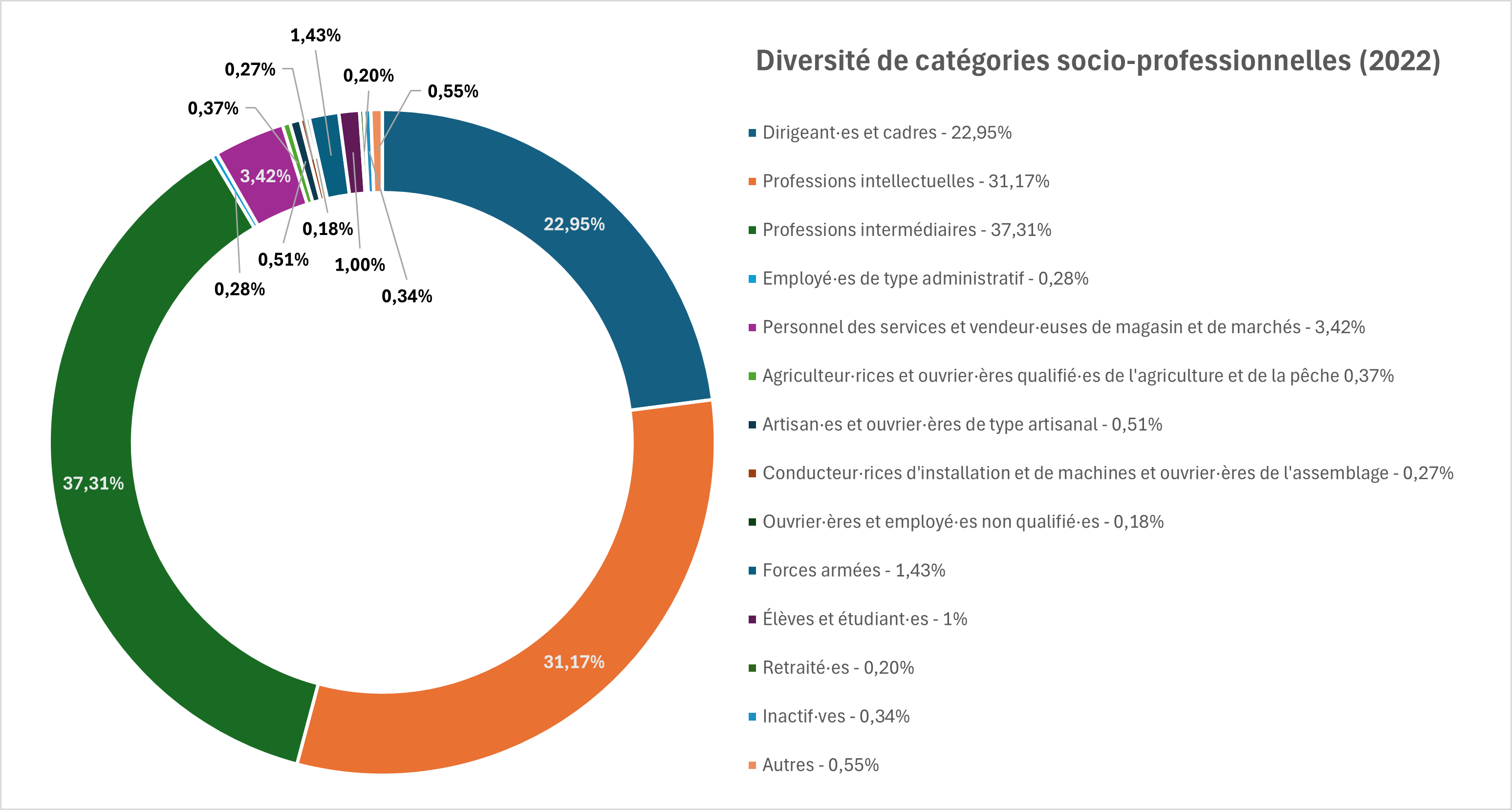

Répartition des intervenant·e·s selon leurs catégories socioprofessionnelles (CSP)

On observe toujours une diversité socioprofessionnelle très pauvre dans les quotidiens francophones. Les intervenant·e·s des CSP supérieures et des professions sportives représentent 90% des CSP dans l’échantillon. Ces intervenant·e·s sont très présent·e·s au centre des récits.

Les ouvrier·ère·s, les étudiant·e·s, les agriculteur·rice·s, les chômeur·euse·s, et le reste de toutes les catégories de professions représentent un peu moins de 10% des professions identifiées dans notre étude de 2022. C’est dans l’information locale que la diversité de professions est meilleure (13% des CSP autres que « supérieures » et « intermédiaires »).

Il est important de noter que l’analyse des catégories socioprofessionnelles telle qu’elle est effectuée jusqu’à maintenant comporte certains biais, notamment le manque d’homogénéité au sein d’une même CSP. Par exemple, tou·te·s celles et ceux qui sont classé·e·s dans la catégorie « agriculteur·ice·s » n’ont pas les mêmes revenus ni les mêmes conditions de travail. C’est une donnée dont il faut tenir compte lorsque l’on mobilise ces chiffres.

Il a été possible de déterminer l’âge un peu moins de 9% des intervenant·e·s des échantillons. Plusieurs constats émergent néanmoins. D’abord, les jeunes de moins de 18 ans et les seniors de plus de 65 ans sont sous-représenté·e·s dans la presse quotidienne. Chaque catégorie comptabilise moins de 10% des intervenant·e·s encodé·e·s.

Aussi, les plus jeunes occupent le plus souvent des rôles dits « passifs ». Plus on avance vers les tranches d’âges mûres, plus l’intervenant·e aura accès à la parole.

L’âge de l’intervenant·e a également un impact sur son identification par les journalistes : plus l’intervenant·e est âgé·e, plus son identification est complète. Pour les intervenant·e·s de moins de 18 ans, il n’est fait mention que du prénom ou même, souvent, uniquement du statut d’« élève ».

Présence des personnes handicapées dans les médias

Le chiffre est éloquent : avec une présence sous la barre des 1% depuis près de 15 ans, les personnes en situation de handicap sont invisibles dans la presse quotidienne (et dans les médias en général). Mais l’ampleur du problème n’est que plus grande lorsque l’on se penche sur des analyses complémentaires : parmi les personnes handicapées interrogées, 75% ne sont pas interrogées directement. De plus, en ce qui concerne leur identification, la moitié des intervenant·e·s n’a aucune mention de nom, prénom ou profession. Ils et elles sont identifié·e·s et sollicité·e·s essentiellement, voire quasi uniquement, à travers leur handicap.

Des chiffres, mais pas que !

Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance de compter. Nous vous l’expliquions plus haut :

Compter, c’est avant tout faire compter.

Les chiffres doivent toutefois être considérés pour ce qu’ils sont : la photographie d’une situation, à un moment donné et dans un contexte géographique donné. Si cette photographie est essentielle, elle laisse parfois des zones d’ombre quant à certains détails. Ces zones d’ombre, il est important d’en être conscient·e·s. C’est la raison pour laquelle aux chiffres (analyse quantitative) nous ajouterons une analyse qualitative.

En prenant l’exemple de la diversité de genre, l’analyse quantitative révèle qu’en 2022, on comptait 21,08% de femmes parmi les intervenant·e·s de la presse francophone belge. L’analyse qualitative, quant à elle, souligne que la proportion de femmes intervenantes varie en fonction des thématiques. Ainsi, toujours en 2022, les thématiques Santé (46,99%), Enseignement/Éducation (40,38%) et Société (39,17%) sont celles qui médiatisent le plus de femmes. En revanche, elles sont de moins en moins nombreuses en Sport (8,36%), Science/technologie (15,38%) et Économie/Finance (22,22%).

C’est la combinaison de ces deux approches, quantitative et qualitative, qui apporte les résultats les plus précis.